Los bomberos de la Gran Manzana también recordaron a sus compañeros, víctimas de los atentados de la jornada más gris de los Estados Unidos.

A las 9 de la mañana la ciudad estaba casi vacía. Los pocos que se aventuraban a salir a la calle o a tomar los trenes de cercanías o el metro no dejaban de pensar que sus vidas corrían algún riesgo.

Las amenazas de los días anteriores lograban su efecto y el paisaje de la ciudad aparecía lleno de policías y soldados. En el metro, poca gente se hundía en sus más íntimos pensamientos, nadie hablaba en los vagones semivacíos. Sin embargo, la necesidad de trabajar en cualquier cosa para sobrevivir, obligaba a los charros mejicanos, a los imitadores de Gloria Gaynor y demás músicos informales, a subirse a los vagones y cantar movidas canciones de profundos desamores a un público que parecía estar esperando la explosión.

A esa hora, miles de servicios religiosos, memoriales y homenajes se iban desarrollando por todos los Estados Unidos, coincidiendo con el itinerario de la catástrofe diez años atrás. A las 9:59 y a las 10:28 de la mañana, las campanas de la capilla de la Universidad de Columbia sonaron recordando el momento de la caída de cada torre.

Cientos de jóvenes estudiantes se reunieron en las escalas de la biblioteca, junto a la escultura del Alma Máter y frente a las jardineras sembradas con 2.975 banderitas de los Estados Unidos. Las campanas de la capilla parecían no poder dejar de sonar mientras se recordaba a los 38 egresados de esa universidad caídos el 11 de septiembre del 2001, mostrando cómo las víctimas han sido contadas y diferenciadas de todas las maneras, 38 egresados de Columbia, 18 colombianos, 343 bomberos, en fin.

Hacia las 11 de la mañana, los neoyorkinos se atrevían al fin a salir a la calle y el sol también, así como los miles de turistas que literalmente llenan la ciudad este año, varios cientos de los cuales subían a esa hora, en los buses descapotados de las empresas de turismo, hacia la catedral inacabada de San Juan Evangelista, la más grande iglesia de la ciudad.

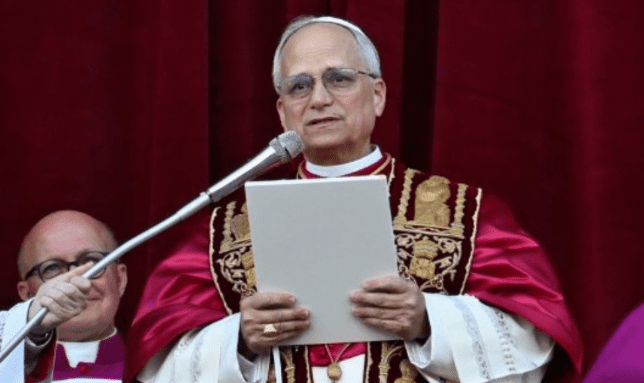

Allí, a pesar de los turistas, la comunidad episcopaliana colmaba la catedral, para una misa solemne presidida por la obispo Catharine Jefferts-Schon en memoria de las víctimas y en homenaje a los bomberos de la ciudad, que asistieron con uniforme de gala.

Pero además de la espectacularidad del rito, de la música y del coro, o de la novedad, importante y positiva, de ver a una mujer de báculo y birrete, celebrando una eucaristía o a las tres mil personas reunidas en la basílica, es el discurso distinto, es la interpretación novedosa de los hechos y de sus consecuencias.

Con atrevimiento pero con coraje, la obispo Jefferts-Schon le propuso a sus feligreses y a los hijos y hermanos de las víctimas presentes, el reto del perdón, “la revolución del perdón”. Nos preguntó si la única respuesta a los atentados era la guerra, si el deseo de venganza que había primado al final había hecho a los Estados Unidos olvidar que quizás el camino a seguir debió ser un profundo cambio social. Y terminó diciendo; “Ante estos hechos aterradores deberíamos pensar no solo en el dolor sufrido, sino en si lo ocurrido nos llevó a cada uno de nosotros a encontrar nuevos sentidos de vida y hacer los cambios necesarios para que nuestras sociedades cambien positivamente de aquí al vigésimo aniversario de la muerte de tantos”.

A esa hora, terminados los memoriales, realizadas todas las ceremonias, recordados todos los muertos, incluyendo a los 343 afiliados al sindicato de bomberos del Gran New York que murieron ese día y a los 57 muertos de cáncer en las operaciones de rescate y limpieza, descansados de una semana de orgía mediática sobre el tema, las estaciones se volvieron a llenar, la vida ha tenido que continuar y miles de jóvenes llenaron la Estación de trenes Pensilvania para pasar los túneles bajo el río Hudson y disfrutar de un nuevo partido de los Jets en la Liga Nacional de Fútbol Americano.

[Alianza con El Mundo]